25 aprile. Vittoria di popolo

Il testo che abbiamo scelto di proporre in un 25 aprile che il governo vorrebbe imporre di celebrare “sobriamente” ha per la storia della Cgil e del sindacalismo italiano un valore particolare. Rappresenta infatti l’articolo con cui Giuseppe Di Vittorio, nel primo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, celebra la più importante tra le nostre feste nazionali. E lo fa, come avrete modo di leggere, non contrapponendo in maniera astratta dittatura e democrazia, ma ricongiungendo entrambe queste categorie alla materialità delle loro radici sociali e storicizzando la stessa idea di democrazia. Mostrando, cioè, la natura inedita e la qualità nuova di una democrazia – come quella disegnata dalla nostra Carta costituzionale – come quella di stampo repubblicana e figlia dell’esperienza resistenziale: una democrazia che avendo nel lavoro il suo pilastro principale, assume esplicitamente (si pensi all’art. 3 e al secondo comma) l’ambizione di essere piena e sostanziale, di attaccare alla radice quei privilegi sociali che la svuoterebbero, risultando così inassimilabile alla democrazia minimale di epoca liberale e prefascista, figlia dello Statuto Albertino. Una democrazia che proprio per questa sua tensione trasformativa, per questo suo sguardo rivolto al futuro, non intende limitarsi a registrare e prendere atto dello status quo, ma che incarna un programma, o meglio un progetto: una democrazia, quella disegnata dalla nostra Costituzione, che non si concepisce – come ebbe ad affermare Piero Calamandrei – come un “punto d’arrivo”, ma come il «punto di partenza di una rivoluzione che si mette in cammino»[1].

È proprio questa la concezione della democrazia che Di Vittorio esprime nell’articolo che proponiamo: un tema che rappresenta, insieme a quello dell’unità del mondo del lavoro, uno dei grandi assilli della riflessione e dell’azione di Di Vittorio tra anni Quaranta e Cinquanta. Questa sua concezione trova applicazione sia nello Stato che nel sindacato, ed è, dal segretario della Cgil, definita «estensiva»: è evidente come questa idea venga avanzata in contrapposizione alle concezioni minimaliste ancora in voga negli ambienti liberali e conservatori, ispirate ad una visione «paternalistica, teocratica e feudale dello Stato», imperniate sul mero «riconoscimento del diritto di voto» e proprio per questo incapaci di immaginare la vita democratica eccedente il momento delle consultazioni elettorali se non nei termini della cieca «obbedienza» al governo (da ottenere all’occorrenza, ci dice Di Vittorio riferendosi alla politica scelbiana di gestione dell’ordine pubblico, «anche con la forza e la violenza»). La concezione estensiva di cui parla Di Vittorio assume invece quale fondamento irrinunciabile il «continuo contatto col popolo e [il] suo vivente permanente consenso». In quanto «autogoverno di popolo» essa non teme o diffida dell’«iniziativa creatrice delle masse», facendo al contrario leva su di essa, traendone la propria linfa vitale[2]. Ma la natura “estensiva” di questa concezione della democrazia non attiene esclusivamente all’intensità della partecipazione del corpo politico, ma riguarda anche – in linea con l’impostazione della “seconda ondata” costituzionalistica, quella democratico-sociale – il raggio d’azione del principio democratico, il perimetro entro cui esso può rivendicare applicazione. Una democrazia “estensiva” non può quindi limitarsi alla sola sfera politica, dovendo conformare secondo i suoi principi anche altre sfere della vita associata. Se non vuole restare «puramente formale», la democrazia deve dunque prevedere e perseguire uno «sconfinamento […] in altri campi», intaccando quei «privilegi sociali» e quel «predominio economico» che altrimenti finirebbero per renderla monca e di facciata[3].

Già nel corso degli anni Trenta, nell’ambito dell’attività editoriale legata alla Voce degli italiani, Di Vittorio si era rapportato al tema della libertà declinandola in modo da tale da connotarla in senso “positivo”, per richiamare la celebre distinzione di Isaiah Berlin. Non solo perché concettualmente la lega all’idea di democrazia, così come al «bisogno d’una direzione emanante dal popolo»; ma anche perché, lungi dal farne una «astrazione», la sostanzializza, ancorandola alla materialità dei rapporti sociali e intendendola come «possibilità di difendere e conquistare migliori condizioni di vita»[4]. La stessa analisi da lui compiuta rispetto ai «nuovi statuti dei sindacati fascisti» approvati nel ‘34[5] (debitrice nei confronti della riflessione avviata in quegli stessi anni da Eugenio Curiel) assumeva non a caso il rapporto tra democrazia, forme di rappresentanza del lavoro e questione sociale come angolo visuale specifico attraverso cui leggere quelle precise innovazioni del sindacalismo fascista e del sistema di relazioni industriali definito dal regime. Un ambito, questo, che può essere elevato ad esempio paradigmatico della demagogia sociale praticata sistematicamente del fascismo[6]: all’«aggravamento dello sfruttamento» e alla compressione salariale, quest’ultimo accompagnerebbe infatti delle concessioni fittizie, aventi come filo rosso la frammentazione e la rottura della «solidarietà di interesse e di sentimento della classe operaia», da un lato, e, dall’altro, la decapitazione di qualsiasi soggettività operaia autonoma. È questo, per Di Vittorio, il senso ultimo di «ogni “svolta” realizzata dal fascismo nel campo sindacale»: l’inglobamento passivizzante del mondo del lavoro, più in generale, e – andando nello specifico – la riduzione del sindacato a mero strumento di controllo sociale e a terminale della sua politica autocratica[7].

Emerge da tutto ciò come la libertà di cui parla Di Vittorio nell’articolo per la Voce degli Italiani non si limiti, dunque, alla sua accezione liberale e atomistica, la “libertà da”, intesa cioè come non-interferenza; ad essere in ballo è una “libertà di”, concepita innanzitutto come autodeterminazione e autogoverno, e che necessariamente rinvia ad una dinamica collettiva e relazionale. È sulla scorta di questa visione che – quasi dieci anni dopo –, in apertura alla sua celebre relazione alla Terza Sottocommissione dell’Assemblea Costituente, indicherà nel diritto di associazione e nella «libertà di coalizzarsi con altre persone» il principale strumento per difendere la «persona umana» e per «ricercare la via del [suo] sviluppo»[8]. Si tratta insomma di una concezione sostanziale e conflittuale della libertà, destinata a plasmare in profondità il profilo e la cultura della Cgil, attraversando come un filo rosso l’intera vicenda dell’organizzazione sindacale. Essa, infatti, non solo troverà una piena applicazione nelle lotte sociali degli anni Settanta e nella stagione del “sindacato dei consigli”, ma conoscerà anche una sua ulteriore definizione teorica nella riflessione condotta da Bruno Trentin. Nel momento in cui – tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio del nuovo millennio – teorizza il “sindacato dei diritti” e afferma che “la libertà viene prima”, il fine di Trentin non è tanto quello di declassare la questione redistributiva e salariale, intendendo semmai sottolineare (contro la visione paternalista e discendente della redistribuzione affermatasi nel “socialismo reale”) come la facoltà di agire e praticare il conflitto sociale sia un prerequisito irrinunciabile per affrontarle in maniera realmente efficace, collocandole inoltre dentro una visione più esaustiva e onnicomprensiva dell’emancipazione sociale: da qui l’affermazione secondo cui «senza diritti, nemmeno la pancia piena»[9]. Anche in questo caso, ad essere ribadito è il nocciolo costitutivo dell’idea marxiana secondo cui “l’emancipazione della classe lavoratrice deve essere opera della classe lavoratrice stessa”, attraverso quell’esercizio delle libertà politiche e sindacali che la vede come soggetto attivo, e non come ricettore passivo di provvedimenti ed erogazioni definiti senza il suo contributo (per quanto indiretto e delegato), privi dunque di una reale rappresentatività.

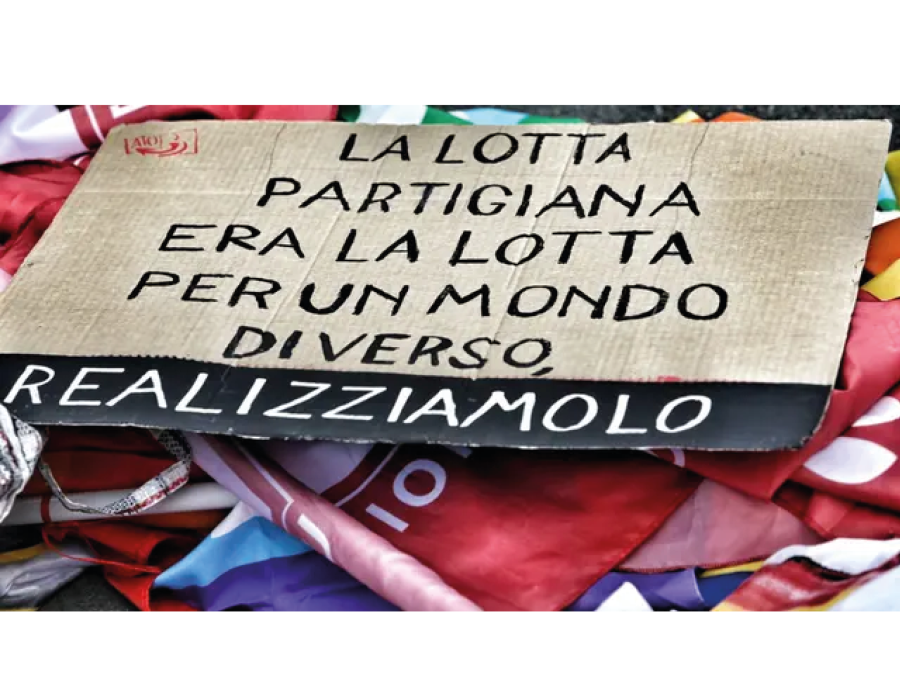

foto di Marco Merlini

[1] P. Calamandrei, L’avvenire dei diritti di libertà, in Id, Opere giuridiche, III, Napoli 1968, p. 202.

[2]G. Di Vittorio, Risposte, in AA. VV., I sindacati in Italia, Laterza, Bari, 1955, pp. 48-9.

[3]Ivi, pp. 49-50.

[4]G. Di Vittorio, La libertà, La Voce degli italiani, 1937, n. 116; ora in Id., Un giornale del popolo, cit., pp. 179-181.

[5]G. Di Vittorio, Sui nuovi statuti dei sindacati fascisti, Stato operaio, novembre 1934; ora in A. Tatò (a cura di), Di Vittorio, l’uomo, il dirigente, ESI, 1968, Roma pp. 260-272.

[6]G. Di Vittorio, La campagna fascista contro le 40 ore e contro la Francia democratica; Id., Gli scopi della nuova ondata demagogica del fascismo; Id., Demagogia del ventennale; Id., Chi pagherà i dodici miliardi di nuove imposte; ora tutti in A. Tatò, Di Vittorio, cit.

[7]G. Di Vittorio, Sui nuovi statuti, cit.

[8]G. Di Vittorio, Unità e libertà sindacale nella Costituzione, in G. Casadio, (a cura di), I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana, Ediesse, Roma, 2006, p. 337.

[9]B. Trentin, Il coraggio dell’utopia. Intervista a Bruno Ugolini, Rizzoli, Milano, 1994, pp. 221-234.